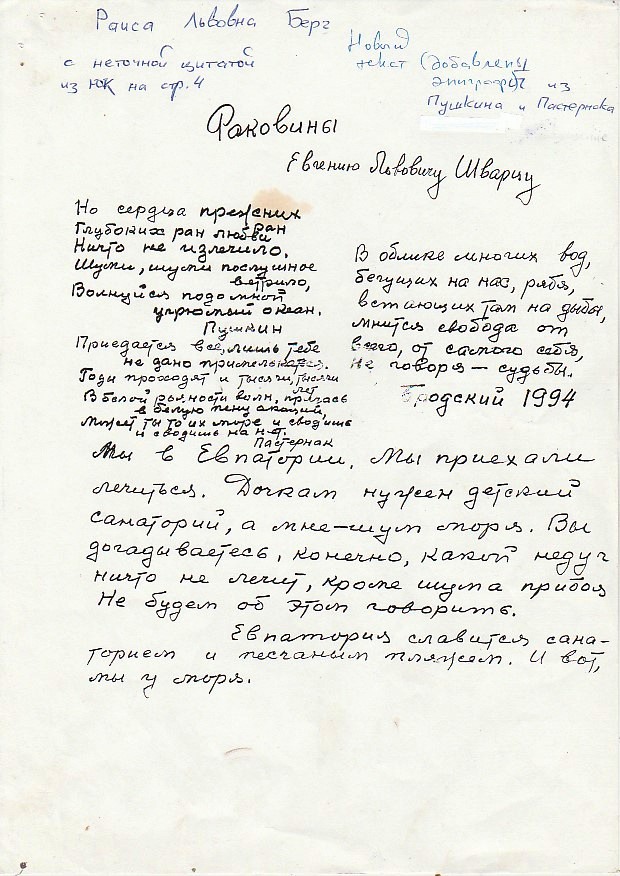

Евгению Львовичу Шварцу

|

Но сердца прежних ран Глубоких ран любви Ничто не излечило. Шуми, шуми послушное ветрило, Волнуйся подо мной угрюмый океан. Пушкин |

Приедается все, лишь тебе не дано примелькаться. Годы проходят и тысячи, тысячи лет. В белой рьяности волн, прячась в белую пену акаций. Может ты то их море и сводишь и сводишь на нет. Пастернак |

|

В облике многих вод, бегущих на нас, рябя, встающих там на дыбы, мнится свобода от всего, от самого себя, не говоря — судьбы. Бродский |

Мы в Евпатории. Мы приехали лечиться. Дочкам нужен детский санаторий, а мне — шум моря. Вы догадываетесь, конечно, какой недуг ничего не лечит, кроме шума прибоя. Не будем об этом говорить.

Евпатория славится санаторием и песчаным пляжем. И вот, мы у моря.

Они маленькие, Катя и Маша. Ничего, кроме крошечных трусиков и панамок, на них нет. Из-под Катиной панамы едва видны косички и красные бантики, из-под Машиной панамы ничего не торчит, разве что кончик носа. Катя и Маша собирают раковины, а я пасу их и слушаю, как шумит море.

Катя все время на виду. Маша изредка показывается из-за груды всякой всячины, выброшенной на берег давней бурей. Черные клочья мертвых водорослей сцепились друг с другом и приволокли остальное.

Катя подбегает показать находки. Берет она только цельные раковины, те что покрупнее. Раковины, вообще-то, мелюзга. Большие — собраны раным-рано. Ими торгуют на набережной.

Названия раковин Катя узнает у детей, занятых тем же делом, что и она. Есть раковины веера, есть замочки, ключики. Катина коллекция пополняется в коробке из-под пьяных вишен в шоколаде. Маша облюбовала себе коробочку из-под желудового кофе. Полукартон, полубумага коробки несет зеленовато-желтые едва различимые письмена рекламы. Мы кофе из желудей сроду не покупали. Откуда взялось невзрачное вместилище Машиных богатств, неизвестно.

Море спокойно. Подступающие из дали волны, голубо-синие незамутненные валы, изгибаются прежде чем хлестнуть на берег. Лиловая, сине-зеленая тень охватывает подножье изгиба. Пенятся волны только у самого берега. Чем ближе к береговой отмели, чем меньше расстояние от вершины гребня волны до дна, тем сильнее удар воды, тем выше вздымается пена и громче раскат удара. Вспененная вода набегает на песок, расстилается по нему. Живое зеркало тотчас же низвергается назад к урезу воды. Потемневший от влаги, утрамбованный ею песок просвечивает сквозь бегущую воду, и солнце, небо, облака второпях, скорее, скорее, расцвечивают просветы между разбегающимися узорами пены: золото, синь, белизна. Остатки пены еще венчают распластанную под небом волну, и они несутся по наклону песчаной гряды навстречу новой волне. И вот уже оба пенные гребня сталкиваются и кипят вместе, как бы борясь за обладание границей моря. Шипенье, приглушенный клекот, злобный шепот добавляют свое звучанье к грохоту ударов волны.

Мне не видно, но я знаю, прибой заставляет изгибаться темную подводную кайму. Она видна, если подойти поближе при тихой погоде. Волнующаяся лента тянется вдаль всего пляжа, нигде не прерываясь. Узенькие коричнево-красные, темно-малиновые и просто коричневые раковинки сгрудились у берега. Их миллионы миллионов, и кайма кажется сплошной. Прибой играет в солдатики домиками тех, кто отжил свой век. Натиск волны поднимает в атаку боевое подразделение. Они идут, не способные сопротивляться. Дезертиров нет. Будто не грубая сила, а честь поднимает их на штурм. «Где честь, там долг и отвага», как сказал мой любимый поэт. Откат волны. Атака отбита. Отступают не все. Авангард войска, смельчаки, те, кого волна зашвырнула дальше всех, останутся на берегу. Они пали на поле боя.

Мне не видны эти игры прибоя, мне не слышен их шум. Лента, конечно, шуршит: раковины ударяются друг о друга и о песок отмели. Я не улавливаю их звучания, шороха струн в могучем оркестре прибоя.

Дети называют эти раковинки башенками. Их никто не берет. Их слишком много.

Дома, в Ленинграде мы решили посмотреть на собранное.

Катина коробка источала нежные аромат шоколада.

«Мама, помнишь, этот веер мы нашли у пристани. Кто-то вдали пускал змея, и ты нарисовала пристань и всех нас, и змея. А такого большого замочка, как этот вот, не было ни у кого.»

Катины раковины — восторг и восхищение. Нежные, чистые, розовые, лиловые, оранжевые тона их глянцевитых изнанок переходят в чистейшую белизну, в белизну пены. Великий ваятель создал рубчатые своды лицевой стороны раковины, лучи вееров, красоту линий края.

Кто он, вдохновенный зодчий и каменотес? Время? Смерть? Или обе великие силы вкалывали рука об руку, не гнушаясь крошечными размерами своих творений?

С разрешения Маши мы раскрыли ее коробку. Комната наполнилась вонью выброшенных на берег водорослей.

Машу, видимо, привлекала сумрачная красота этих фантастических хитросплетений. За черными клочьями следовали белоснежные камешки, кусок кирпича или керамики, голубое матовое стеклышко, превращенное морем в гальку, клешня краба, персиковая косточка, позвонок рыбы, и еще дальше шли кусочки раковин. Море поработало над ними. Маша не взяла горстку ракушечной гальки, а по одиночке выискивала крохотные скульптуры, изваянные из раковин миллионами соударений на протяжении миллионов лет неутомимым шлифовальщиком, подвижной стихией моря. Слепой случай выточил сердечко, лодочку, кувшинчик, розовый лепесток розы, молодой месяц нежного лунного цвета, и просто божественную красоту.

На самом дне коробки, на песчаной подушке лежали остренькие раковинки, павшие на поле боя солдаты армии прибоя.

Этим раковинкам башенкам мы обрадовались больше всего.

Прошло много лет. Катя и Маша выросли. Катины косички лишились бантиков. Одна — большая — спускается ниже пояса. Другая — поменьше — уложена причудливым завитком над левым ухом. Машин нос как бы послужил образцом французам для их поговорки: «Большой нос не портит хорошего лица».

Мы переезжали из Ленинграда в другой город. Предотъездный сумбур извлек черноморские сокровищницы. Я увидела маленькие башенки, и тотчас же в памяти возникло приглушенное рокотание моря, и теперь я наяву различала в нем неслышный тогда шорох подводной каймы.

«Жаль, у нас нет больших раковин», сказала я. «Хотелось бы послушать, как они шумят. У Мандельштама есть стихотворение про море и раковину.»

«Я его знаю», говорит Катя.

«Читай.»

И она читает по памяти.

|

Быть может я тебе не нужен. Ночь. Из пустыни мировой, Как раковина без жемчужен, Я выброшен на берег твой. Ты равнодушно волны пенишь, И несговорчиво поешь, Но ты полюбишь, ты оценишь Ненужной раковины ложь. Ты на песок с ней рядом ляжешь, Оденешь ризою своей, Ты с нею неразрывно свяжешь Огромный колокол зыбей. И утлой раковины стены, Как нежилого сердца дом, Наполнишь шорохами пены, Туманом, ветром и дождем. |

Прочитав, Катя говорит: «Море поэт. Раковина исполнитель.»

«Нет», говорит Маша. Я у Иры дома слушала шум раковины. Это другой звук, чем у моря. Раковина сама сочиняет.»

1996 (?), Париж

помещено в сеть 21 октября 2018